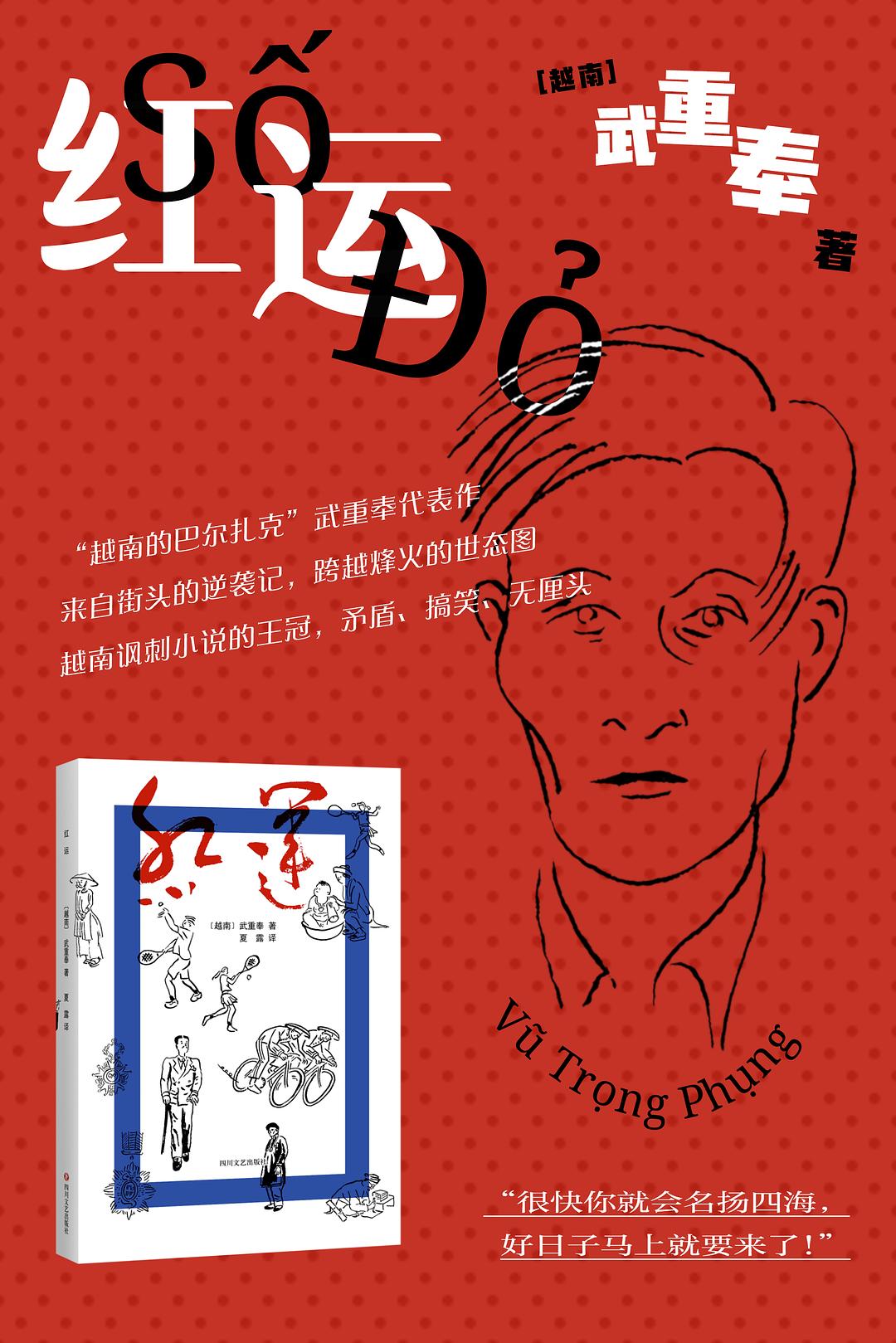

“越南讽刺小说王冠”:武重奉与他的《红运》

越南与中国山水相连,文化相近,在漫长的历史发展过程中,它与日本、韩国一直是汉语文化圈内国家。因为受中国影响巨大,相关作家作品也常常被用来与中国相提并论,对他们最高的评价莫过于“与中国并驾齐驱”。例如《传奇漫录》的作者阮屿被誉为“越南的蒲松龄”,阮攸被誉为“越南的曹雪芹”。

从19世纪后半叶开始,越南逐渐沦为法国殖民地。1918年,法国殖民当局实行了新的语言政策,希望通过推行西式教育的途径来推广法语,并于1919年取消了越南长达千年的科举制度。于是,汉文在越南的官方地位逐渐消失,原本只在精英阶层使用的喃文也逐渐成为死文字,而另一种用拉丁字母标注越语发音的国语字迎来了它的黄金时期。越南文学逐渐远离汉文化,开始向法国靠拢。

20世纪初期,随着西方文化的介入和国语字的流行,越南开始盛行翻译之风,大量法国文学作品以国语字为载体被译介和传播。越南文学也开始了它的现代化进程,开始自我审视,开始探寻思想和艺术,形成了不同的艺术观点和文学流派。其中,以批判社会现象,揭露社会矛盾,反映苦难生活为主题的批判现实主义文学派开始出现,被誉为“越南的巴尔扎克”的越南作家武重奉便是其中之一。

越南诗人刘重庐将武重奉比作“越南的巴尔扎克”,他认为武氏在越南当时的文学生活中的重要性堪比巴尔扎克,其作品中描写的二战前越南社会全景图与《人间喜剧》中的法国社会有相似之处。

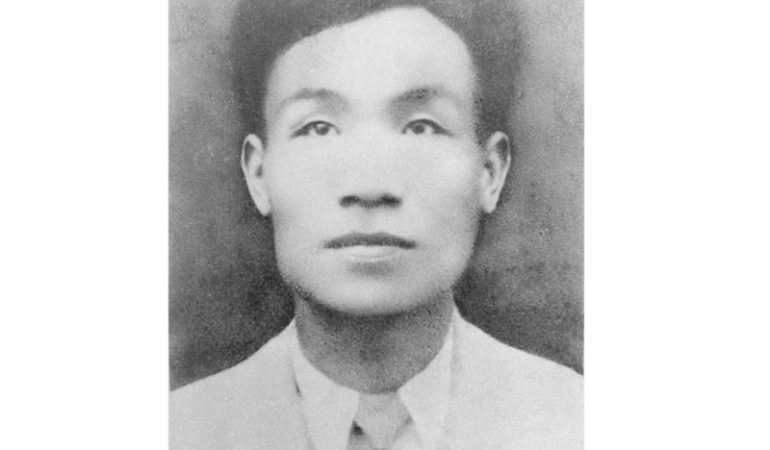

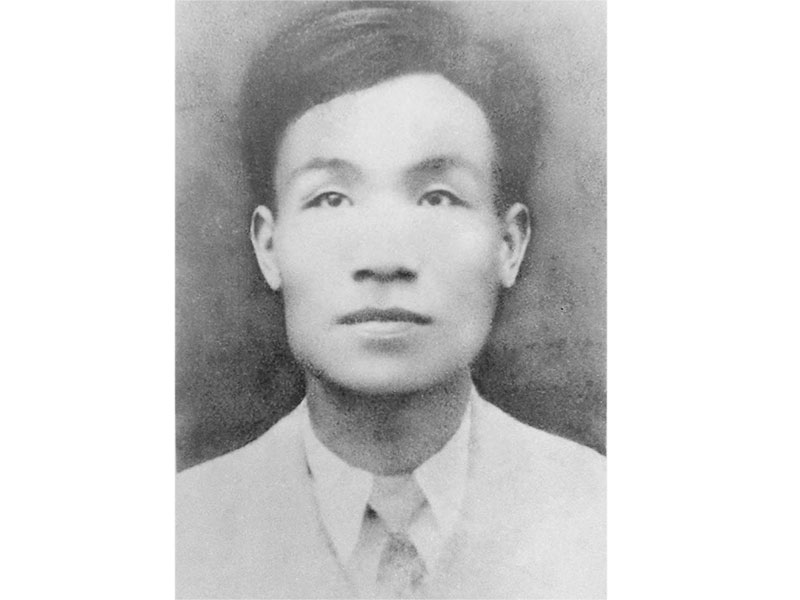

武重奉 (Vũ Trọng Phụng) 1912年出生在河内的一个底层家庭,父亲是一名电工,母亲是一名缝纫工人。跟许多从农村移居到城里来的人类似,他的父母租住在河内著名的三十六古街的一个窄小房子里。不幸的是,在武重奉七个月时父亲因肺病去世,彼时其母年仅二十一岁。

1918年5月,法国驻越南总督沙罗颁布《学政总规》,改革基础教育,将包括越南在内的整个印支联邦的教育纳入到法式教育体系内。那一年,正好处于入学适龄儿童阶段的武重奉,成了北越第一批接受法语和拉丁字母化越南语教育的小学生之一。最重要的是,他就读的公立学校实行小学六年免学费的政策,这对于仅靠母亲微薄收入养家糊口的武重奉来说不啻于福音。

读完小学后,武重奉就不得已辍学谋生,先后做过印刷厂打字员、记者,并于十七岁开始创作。早期的西式教育经历为武重奉的创作打下了深厚基础,在发表的许多报刊文章中,他引用过左拉、雨果、马尔罗和高尔基的言论,在一些评论文章中还提及福楼拜、波德莱尔等,甚至还在创作中运用弗洛伊德的精神分析学说。

1939年,年仅27岁的武重奉因肺病去世。在他短暂的一生中,却留下了等九部长篇小说、三十五篇短篇小说、七部剧本、九卷采访文集,以及若干翻译作品,被认为是越南现代文学的代表人物和奠基者之一,越南诗人刘重庐称其为“越南的巴尔扎克”。

越南曾在2012年为武重奉诞辰100周年举行隆重的纪念活动,并发行相关纪念邮票,邮票版面是武重奉的肖像和《红运》《暴风骤雨》《决堤》《妓女》等代表作品。九鼎貴賓會線上E投

《红运》是武重奉最为著名的作品,最初以连载形式刊登在1936年的《河内报》上,1938年成书出版。小说讲述出身街头的小人物阿春在殖民社会中的一段荒谬经历,用幽默讽刺的风格描绘了当时越南以河内为代表的都市西化图景。

武重奉用“红运”来命名这部小说,简明地故事主题。主人公阿春有一头标志性的红发,被大家称为“红毛春”。“红毛春”因为能打一手好网球,从而得到了贵妇人和阔小姐的青睐,从低三下四的流浪儿一步步进入上流社会,借着越南西化的时代风潮交上好运。“红毛春”的形象已经成了越南现代文学史上的经典形象,堪比鲁迅塑造的阿Q在中国现代文学史上的地位。

《红运》虽然是虚构作品,但也发挥了作家擅长纪实文学的优势。例如,小说里表现了都市西化过程中生活观念的变化,尤其是西方婚恋观对越南传统观念的颠覆。越南长期受儒家思想影响,女子讲究三从四德,节妇烈妇的故事也十分普遍,但在《红运》里却出现了婚恋观极其开放的女性形象。《红运》还反映了市场经济在河内的发展,从卑微的小人物到理想的社会改革家,几乎都被利润动机支配,就连普通警察甚至宗教人物也不可避免地加入了经济潮流。

《红运》里还出现许多新越南语词汇,如:进步、科学、社会改革、女权、体育运动、文明、新潮和欧化,等等。其人物形象也不同于古典文学,出现了许多新型人物,如城市流浪儿、现代专业的体育运动员、时装模特、医学专家、先锋艺术家、留学生、改革派记者和新潮的妇女。这些词汇和职业在当今社会是司空见惯,但在1930年代确实是非常时髦的新鲜事物。同时,作者在写作时夹杂大量法语词汇,同时又带有许多小巷深处的俗语俚语,其中一些如今已经成了成语,越南人无论是否读过武重奉,都会在生活里使用他作品中的短语和词汇,这在越南语言历史上是罕见的。

以《红运》为代表的越南现代文学呈现出了完全不同于过去的写作主题,从侧面见证了越南文学的发展历程,也再次证实文学的的确确是时代的一面镜子。

越南现代文学史权威学者潘巨棣说过:“进入20世纪,西方文化日益向越南渗透,但并没有吹走东风,而是在民族悠久的文化传统基础上,我们随时准备接受西方文化的影响。”而《红运》这部带有西方文化影响的小说依然有着浓厚的越南传统文学基因,因此它才能扎根越南社会,成为经久不衰的名著。

目前《红运》已经有了英文、捷克语和意大利语等译本,然而与越南山水相连的中国,却极少有人了解这部作品。此版《红运》是中文版的首个译本,由北京大学外国语学院东南亚系副教授夏露翻译。

夏露在译后记里写到,“如果说人的一生就是不断与一些人、一些作品相遇的过程,那么我感谢这样的相遇,虽然,有些相见恨晚,但毕竟相遇了,也期待读者能借《红运》与越南文学、文化相遇。”

红运

红运

红运